目次

初めに

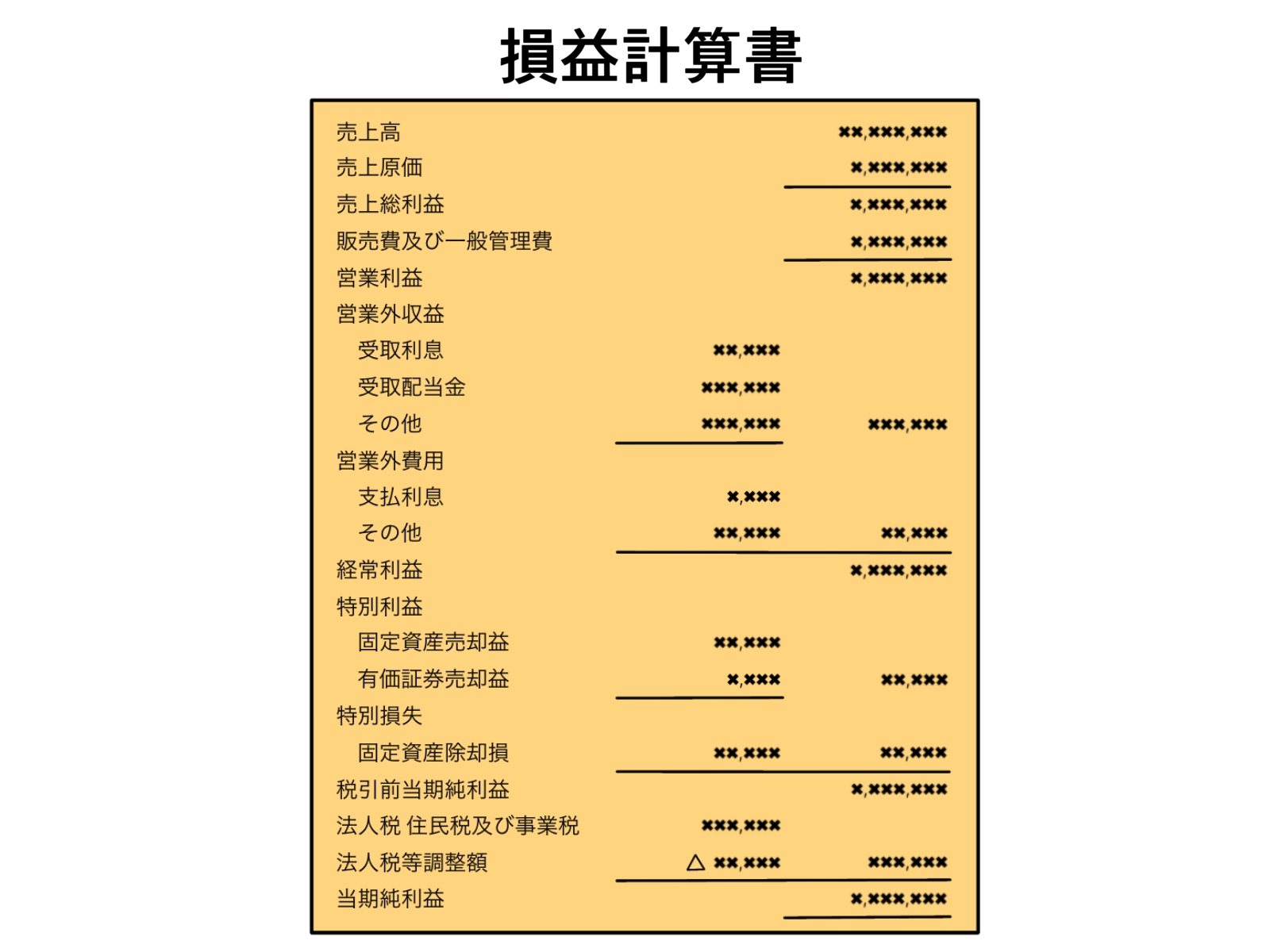

前回のコラム「経営コラム~損益計算書と貸借対照表の見方~」では損益計算書のそれぞれの利益と貸借対照表の各項目の見方について解説しました。今回のコラムでは、損益計算書の数字を用いて、自社の状態がどのような状態なのかを分析する方法について解説します。分析方法については、かなりの数があるのですが、その中でも重要と考えているものをいくつか厳選して解説しようと思います。このコラムを読んでいる皆さんも1度決算書を手元に置いて一緒に分析しながら読んでもらえると理解しやすく頭に入ってきやすいかもしれません

それでは、お手元に決算書を用意していただいて、次の章からの自社の分析に進んでもらえればと思います。

損益計算書の分析

では、まず初めに損益計算書の分析から行っていきます。こちらは事業活動そのものにおいての分析となり、自社の経営をしていく上での強みや改善点を見つけることができるようになります。目安も記載しますが、あくまで目安であり業種・業態や経営の仕方・考え方によって変わりますので、あくまで目安としてとらえてもらうのがいいでしょう。

②-1 粗利益率

まず、最初に見るべきポイントは粗利益率になります。これは、売上総利益の売上高に占める割合を指します。計算式は、 売上総利益÷売上高 で計算できます。ただし、製造業・建設業の様に製造原価報告書がある業種については別計算になりますので、その方法については後程解説します。

粗利益率とは、今後の利益のすべてに掛かってくる利益の大元になる部分といってもいいでしょう。一般的に、卸売業・小売業なら10%~20%程度、建設業・製造業なら30%~40%、運送業・サービス業なら50%、飲食業なら60%ぐらいあれば十分と言われています。

自社の粗利益率を計算してみていかがでしょうか?目安程度になりましたか?

粗利益は付加価値とも呼ばれていて、企業全員の努力によって稼ぎ出した利益と言えます。つまり、ここに経営者の経営に対する考え方が現れるのです。例えば、飲食店で考えた時に、回転ずし屋さんとフランス料理店を創造してください。回転ずし屋さんでは、薄利多売が経営モデルとなりますので、粗利益率でいうと飲食店の一般的な60%よりも小さくなります。利益としては小さくなるが数でカバーするというのが回転ずし屋さんのビジネスモデルとなるでしょう。一方フランス料理屋さんでは、高利薄売が経営モデルになることが多いと思います。サービスに重きを置いて数よりも質を重視する傾向にあると思います。そのような考え方であれば、粗利益率としては一般的な60%よりも高くなることが多いと思います。原価としても高くなりますが、それ以上に売価をあげるから必然と利益率としては高くなるのです。

この様に粗利益は経営者の考え方がそのまま表れてきます。そのため、最も重要なポイントになると思います。ここの考え方で経営の仕方は180度変わるといっても過言ではないからです。みなさんは粗利益率を計算してみていかがでしたか?自分が思い描いているような利益率は確保できていましたか?できていなければ改善が必要なポイントになりますし、できていれば大きくしていく強みであると考えることができると思います。

②-1-1製造原価報告書がある場合の粗利益率の求め方

製造原価報告書が決算書の中にある会社の場合、粗利益率の求め方が少し変わります。それは、製造原価報告書の中には人件費などの固定費が含まれているからです。売上の増減に関わらず発生する費用を管理会計の中で固定費とするのですが、この売上の増減に関わらず発生する固定費も含めて粗利益率を計算してしまうと大きなズレが発生してしまい分析に役に立たなくなってしまうからです。

そのため、製造原価報告書がある会社の場合には、製造原価報告書の中から原材料や外注費など売上の増減に伴って増減する費用を抜き出して計算することが必要になります。

計算式で表すと、

(売上総利益+固定費)÷売上高

で計算することになります。そうすることによって、大きなズレを修正した形で分析を進めることができます。

粗利益率の特徴としては、大きな変化がない限り、毎年ある程度同じ割合になるはずなのです。しかし、製造原価報告書の固定費も含めて計算してしまうと毎年大きく異なる割合になってしまう可能性があるため、正確な把握ができなくなってしまいます。製造原価報告書がある方については、この点に注意が必要になります。

②-2生産性・労働分配率

次は、生産性・労働分配率です。この2つは裏表の関係にあります。

生産性という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?生産性についての書籍なども数多く出ていると思います。その生産性についての分析になります。

生産性の計算式は、 粗利益÷人件費 になります。

労働分配率の計算式は、 人件費÷粗利益 になります。

分母と分子が反対になっているため裏表の関係にあることがわかると思います。この2つの指標は何が違うかというと人件費に対する考え方が違うと思いますので、自分自身が人件費に対してどのような考え方を持っているかで使いわけるのが良いと思います。

まず、生産性の考え方としては、かけた人件費でどれだけの粗利益(付加価値)を生み出すことができたかを意味しています。人件費の何倍粗利益を稼いだかということです。

例えば、営業マンに対して年間400万の給料を払っているとすれば、その営業マンが800万円の利益を稼いできたとすれば、生産性は2倍ということになります。生産性の数値としては大きい方が稼いでいる額が大きいことを表しますので、大きいほど良いということになります。目安としては2倍~3倍を目安としてもらうのがいいでしょう。ここでいう利益は粗利益のことですので、売上ではありません。その点に注意してください。

しかし、生産性が大きいのは良いことなのですが、大きすぎるのも問題があります。数値面として問題はありませんが、生産性が大きすぎるということはキャパオーバーの可能性があるからです。つまり、1つ1つの相手先に対して十分なサービスを提供できていない可能性があるということになりますので、生産性が大きすぎる場合には、サービスの質が低下していなかどうか確認してもらうのが良いでしょう。

この生産性の考え方に対して労働分配率の考え方は逆になります。粗利益の内何%を人件費に充てているかという考え方になります。つまりどれだけ効率良く粗利益を稼いでいるか、人件費を抑えることができているかということです。

例えば粗利益が100万円だとすると、人件費が50万円であれば、労働分配率は50%になります。粗利益のうち50%が人件費で収まったと考えるのです。つまり粗利益の額がいくらか分かっている場合には、この労働分配率の考え方で人件費を考えるのが優れていると思います。例えば、今年の粗利益が1,000万円と確定している場合を想定すると、いくらの範囲内で人件費を抑えたいかという効率の面から考えるときに使うことができる分析方法になります。

若しくは、現状の労働分配率を基にした時にいくらの粗利益を出せばいいのかを導きだすこともできる分析指標になります。労働分配率の目安は40%~60%と言われています。飲食業やサービス業では人を多く必要とすることから労働分配率としては高くなる傾向にありますし、外注費などが多くなる製造業や建設業では低くなる傾向にあります。

この2つの考え方については、業種・業態の特徴や経営者の人件費に対する考え方でどちらを使って分析するかは変わるように思います。営業色が強く積極的であれば生産性の方を基準にするでしょうし、管理色が強く安定的であれば労働分配率の考え方になると思います。この2つについては考え方の違いであり、計算式は裏表の関係にあるので、どちらを使うからといって答えは変わりませんので考え方にあった方で分析されるのがいいと思います。

③インタレスト・カバレッジ・レシオ

次はあまり聞いたことがないかもしれません。インタレスト・カバレッジ・レシオと言って、営業利益が支払利息の何倍稼げているかを表す分析指標で金融機関が融資の際に重要視する指標になります。

計算式は、 営業利益÷支払利息 で計算され高ければ高いほど良いとされています。金融機関としては、利息をどれくらい払ってくれるかが重要となるため、このインタレスト・カバレッジ・レシオが高いほど融資を受けやすい傾向にあると言えます。

この指標については、いかに営業利益を出すことができるかにかかっていますので、マイナスになっている場合には、経営全体の見直しが必要となると言えます。なるべくこの指標については、プラスになることを目指しましょう。

④経営安全率

次の指標は経営安全率です。この指標はあと何%売上が下がっても利益を出すことができるかを表しています。

計算式は、 経常利益÷粗利益×100 です。

この指標の目安としては20%あれば十分安全な経営ができているといえるでしょう。この数値がマイナスになっている場合は、赤字になっており利益が出せていない状態を表すので、早急に経営の見直しが必要となるでしょう。

改善方法としては経常利益がプラスになるようにすることです。販管費部分の見直しや売上の向上ができるように考えていきましょう。この数値は常にプラスになるように経営をしていくことで、毎期安定した経営を行っていくことが可能となります。

⑤経常利益率

そして損益計算書上での最後のポイントは経常利益率になります。売上高に占める経常利益の割合を示している率となりますが、この経常利益率が毎期継続的に出ているかどうかが重要なポイントとなります。

目安としては、製造業・建設業では10%、卸売業・小売業であれば3%あれば十分と言われています。これは業種の違いによって利益の出しやすさが大きく変わるために大きな差があります。皆さんの会社はどうでしょうか?毎年継続的に経常利益を出せていますか?

ここまで説明した5つが損益計算書上で重要な指標となってきます。他にもたくさんあるのですが、とりあえずこの5つを計算してみましょう。この損益計算書の分析で大切なのは、毎期大きな変化がないかが大切になります。毎期同じような経営を行っていれば基本的には近い数値になるのが、損益計算書上の特徴です。

つまり、特殊事情がない限りはこの5つの指標というのは大きく動かないということです。この指標を毎期計算してどのように変化しているかを確認しましょう。毎年下がり気味であれば事業が衰退しているのかもしれないので、事業の見直しや改善が必要となってくるかもしれません。逆に、毎年上昇気味であれば、今の経営方針が正しいことを示しており、さらに拡大するのか維持の方向に進むのかを考えていくことになります。

そして、異常点があればなぜ異常点が発生したのかを確かめる必要があるというように、異常分析にも使うことができます。頭の中や数字を眺めているだけではわからないことが、分析を通して何をするべきなのか、何が必要なのかが見えてくるのではないでしょうか。

最後に

今回は損益計算書の分析について説明してきました。いかがでしたか?皆さん一度分析してみてどう感じましたか?その感じたことは事業経営において、改善しなければならない点であるとか、もっと成長させていく点であるのではないでしょうか。次回以降では、貸借対照表の分析の仕方と貸借対照表と損益計算書にまたがる分析の仕方についても解説していこうと思います。次のコラムも決算書を手元に置いて読みながら分析ができるようにしていこうと思いますので気になる方は次回以降のコラムも読んでください。

最後になりましたが、私たちトラストコンサルティング(東憲吾税理士事務所)は伊賀市を中心にコンサルティングに特化した税理士事務所として活動しています。税務申告などの税理士業務だけではなく、経営コンサルティングや自計化、経営会議への参加など経営者の皆さまの悩み事を解決するための業務を主として行っています。今回のコラムから説明している決算書の分析や経営改善支援についても行っていますので、気になる方は問い合わせから問い合わせください。もちろん税務関係での問い合わせも受け付けています。