目次

初めに

前回までのコラムでは、創業前に考えておくべき内容について解説しました。「なぜ」から考えて、「何を」「誰に」「どこで」「いつから」「どのように」と理念から商品・サービス、戦略の考え方について考えてきました。

今回のコラムでは、その中の戦略のうち差別化戦略とニッチ戦略の具体的な戦略となるランチェスター戦略について考えていきます。

ランチェスター戦略は、田岡信夫氏が①ランチェスター法則と②ランチェスター戦略方程式より導きだした経営活動における販売戦略・競争戦略のことになります。戦争時代の戦闘法則を経営戦略に当て込んだイメージをもってもらえればいいのではないでしょうか。

書籍も数多くでていますので、気になるかたはそちらを読んでいただいてもいいと思います。今回は、ランチェスター戦略の考え方と創業企業への当てはめを考えていこうと思います。

ランチェスター戦略とは

ランチェスター戦略は①ランチェスター法則と②ランチェスター戦略方程式から導かられたものと言いました。では、ランチェスター法則とは一体何なのかから簡単に説明しようと思います。

ランチェスター法則とは、ロンドン生まれのエンジニアであった、フレドリック・ウィリアム・ランチェスターが導き出した「質×量」で表される戦争における戦闘法則になります。ランチェスター法則には、第一法則と第二法則があります。

⑴第一法則

まず、第一法則とは、戦闘における局地戦・接近戦・一騎討ちの場合に当てはまる損害量の法則になります。そうなんです、損害量の法則なんです。

戦国時代の刀対刀の時代を想像してください。刀ですから接近して戦うことになりますよね?

その場合に導き出される結論は、戦闘力=武器効率(質)×兵数(量)になります。

「質×量」という単純な算式で表されます。

例えば、同じ刀で戦う場合に、5対3で戦えば3人が損害し、2人が生き残るということになるという単純な計算となります。つまり損害は3人ということを表す計算式になります。

この場合に3人側が勝つためには、人数を増やすか、もしくは武器を強化する(長い槍に変えるなど)かする必要があるということです。算式に当てはめると、量を増やすか・質を増やすかをする必要があるということです。

第一法則は弱者の基本戦略といわれます。

※弱者の意味については、後述。

⑵第二法則

次に第二法則とは、戦闘における広域戦・遠隔戦・集団戦の場合に当てはまる損害量の法則になります。

機関銃などで撃ち合うような第二次世界大戦を想像してもらえればいいと思います。

この場合に導き出される結論は、戦闘力=武器効率(質)×兵数(量)の二乗になります。

「質×量の二乗」という算式になります。第一法則と似てるようで違いますよね?

数学が苦手な人は二乗とみるだけで嫌になるかもしれませんが、こんなもんと思ってもらえるだけで大丈夫ですので、深く考えすぎないでください。

損害量は、兵力数の二乗に比例することになりますので、先ほどの例でいくと、5対3で戦えば、5の二乗:3の二乗=25:9になり差は25-9=16となります。16のルートは4になりますので、4人が生き残るということになります。※計算式の細かいところは割愛しています。

どうでしょうか、第一法則では勝った側も2人しか生き残らなかったのに、第二法則では勝った側は4人も生き残ることになるのです。

負けた側が勝つためには、量を増やすしかないことになるのです。質を上げてもいいのですが効果は薄いことになります。

先ほどの例で表すと、5対3の3を増やすということです。人数が同じとして質が2倍として計算しても、25対18のため差は7となり、7のルートは2.6になりますので、2人~3人が生き残るということになります。質を2倍にしても勝てないということです。3倍にしてやっと勝てます。

この例は人数が少ないから3倍で勝てますが、もっと大きな量になると何倍も質を上げる必要があるということになりますが、質には限界があるのではないでしょうか。

このように、第二法則では量が重要となります。

そのため第二法則は強者の基本戦略といわれます。

このように第一法則と、第二法則では損害量が大きくことなってくることになります。そして、弱者が勝つための方法も変わってきます。

つまり、接近戦・一騎討ちで戦うのか、広域戦・集団戦で戦うのかで全く異なるということです。この考え方をビジネスに当てはめることで、創業企業はどのように戦えばいいのかが見えてくることになるのです。

では、みなさん創業企業は第一法則と第二法則のどちらで戦えばいいと思いますか?

その通りです。創業企業は第一法則で戦わないといけません。

創業時は圧倒的弱者になりますので、弱者の基本戦略である第一法則で戦っていくように考える必要があるのです。

弱者と強者の定義

本題の戦略の話に入る前に、弱者と強者の定義だけ説明しておきます。

この定義は非常に簡単です。現代におけるランチェスター戦略で示されている定義です。

弱者とは、局面において市場占有率1位以外の全ての企業

強者とは、局面において市場占有率1位の企業

になります。すごくわかりやすいでしょう。ある局面においてシェアが1位なら強者であり、それ以外は弱者になります。

ある局面というのは、地域・顧客・商品・販売チャネルが当てはまるのではないでしょうか。前回のコラムの「何を」「誰に」「どこで」で考えたものですね。

創業企業がするべき戦略は、これらの局面でシェアNO1を目指していくということになります。

創業企業が行うべき戦略とは

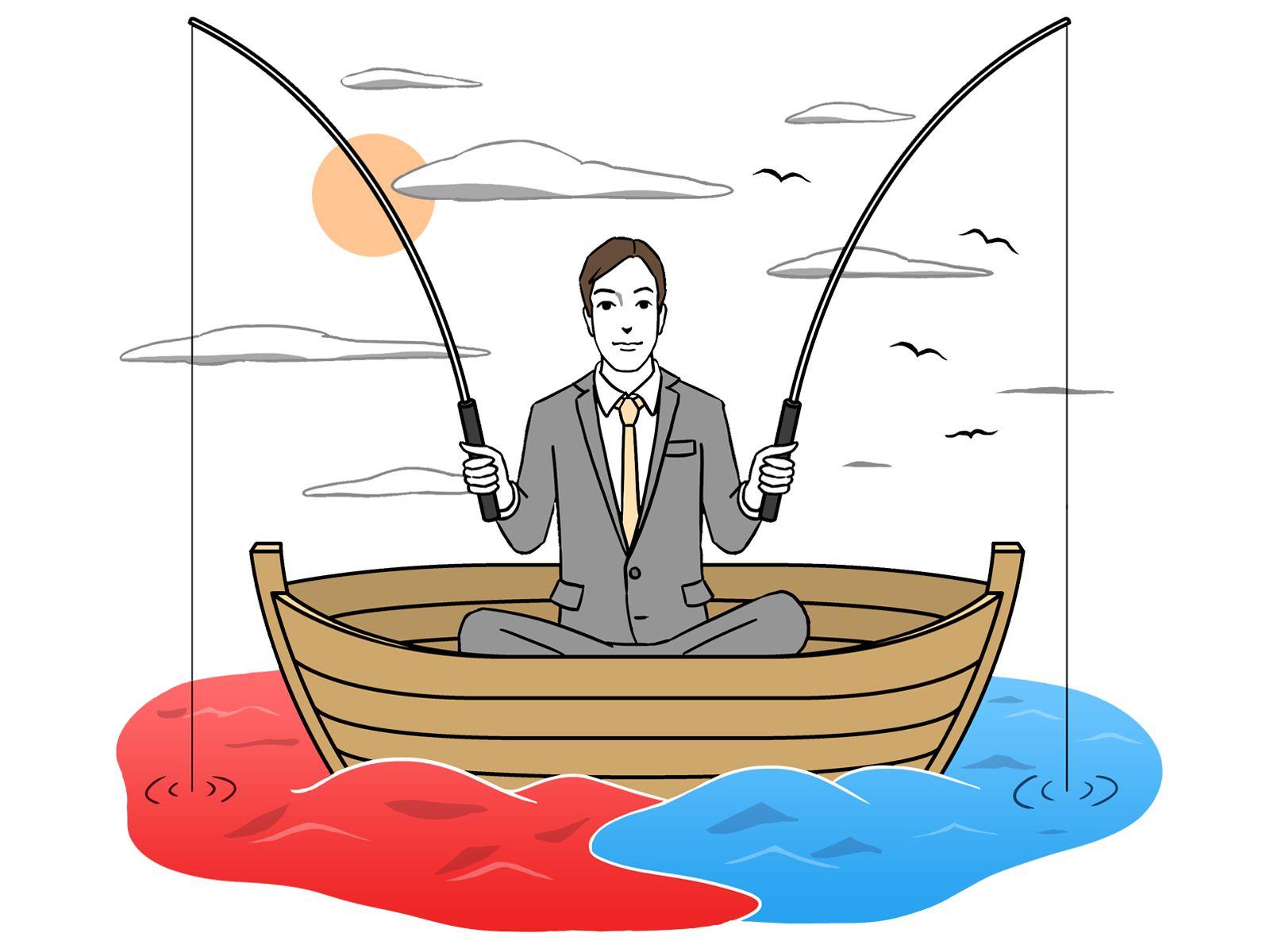

ランチェスター戦略を創業企業に当てはめて考えるとどうなるのか。まず、創業企業は弱者であるため弱者の戦略をとることになります。つまり、第一法則である局地戦・一騎討ちで勝負をするということです。

何をすればいいのか。それは、徹底的に局面を絞って、シェアNO1を取りに行くということです。ニッチ戦略と差別化戦略の混同戦略といっていいでしょう。

なぜ、第一法則で考える必要があるのかというと、第一法則で勝つためには、質もしくは量を上げる必要がありましたよね?第一法則では質(つまり差別化)をすることで、強者に勝つことができるということです。相手が強者で量があるように見えても、局面を絞ることで量は少なくも思えるということです。

逆に強者は、第二法則で考える必要があるので、量を上げるという考え方になります。

①局面を絞る

まず、局面(戦う場)を絞ります。絞り方は、「何を」「誰に」「どこで」で絞りこんでいけばいいでしょう。

例えば、○○地域5万人の商圏での新築件数とか、○○地域のとんこつラーメンの口コミとか、Amazon○○ランキングとか、○○工務店の下請け率とか色々な考え方があります。

色々な角度から絞るのがいいでしょう。ニッチ市場で差別化を目指すということです。

②シェアNO1を目指

では、いったいどれだけのシェアを目指せばいいのかです。何段階かポイントがあります。

⒈まずは、シェア73.9%。これは絶対安全値といえるでしょう。このシェアがあれば圧倒的NO1ですので、強者の戦略を使う必要があります。

⒉次に、シェア41.7%。このシェアで一人勝ち状態といえるでしょう。圧倒的ではないですが、ほぼほぼ一人勝ちに近いため、強者の戦略を使うことになるでしょう。

⒊次が、シェア26.1%。このシェアが強者の最低条件といえます。このシェアまで獲得していると強者の戦略を使っていくことになると思います。

ここまでが強者のシェア率となります。創業企業ではすぐには届かない数字でしょう。

この下にさらに、

⒋シェア19.3%。このシェアが弱者の中の強者といえるでしょう。あと少し頑張れば強者になれるような位置になります。

⒌次に、10.9%。このシェアになるとある程度市場にも認められ影響力がでてくるラインとなります。

⒍次が、6.8%。最低限のシェア率といえます。創業時であれば、存在が認められてき始めたシェア率といえますが、既存企業であれば撤退を考えた方がよいシェア率となります。

この3つが弱者のシェア率となります。創業企業は、一番最初の目標は10.9%を目指すことだと思います。つまり市場に認知してもらうことが大事といえるでしょう。ある程度認知されればシェアが10%程度になったといえるのではないでしょうか。

そして、目指すべきは26.1%になります。ここを目指して創業時から戦略を立てていくのがいいでしょう。

ただ、このシェア率についても正確に調べようと思うと、調査会社に頼むなど費用がかかりますので、正確には把握できないことがほとんどだと思います。

市の情報や相手に聞いて調べたりできる場合(例えば、新築件数など)には、それを使うのがいいと思いますが、ほとんどの場合は感覚になると思います。

感覚でも、最近流行ってきているなとか、注文が増えたななどはわかると思いますので、感覚的にどれくらいのシェア率があるかを感じてもらうのがいいでしょう。

シェアNO1を目指す方法とは

前章では、創業企業が行うべき戦略として、①局面を絞る②シェアNO1を目指すということを説明しました。もう少し具体的にどのように考えればいいのかについて説明しようと思います。

なぜ、NO1を目指すことがいいのか。

NO1になることで得られるメリットがあります。

- 逆転されにくくなること。すでにNO1がいる地域に参入するのには勇気がいりますよね。このように次の参入者を防ぐことができます。

- 利益率がアップする。これはシェアあれば間違いなく達成されるでしょう。例えば50%のシェアがあれば2人に1人は買ってくれるわけですから、利益率は次第に上がってきます。

- ブランド化できる。NO1ということ自体がブランドと言っていいでしょう。○○NO1というだけでブランドになります。○○と言えばここ!みたいに思ってもらえるようになれば完璧ですね。

NO1になるメリットはこんな感じになります。

弱者はどのようにしてNO1を作っていくべきなのか

順番としては、「場所」「顧客」「商品・サービス」の順番で作っていくことがいいでしょう。

①場所

弱者の戦略としては、ニッチな市場でNO1を目指していくことです。まずは、特定の地域・場所を決めてそこでNO1を目指しましょう。

ここでいう場所もなるべく絞る方がいいです。

日本一から逆算していくのがいいでしょう。

日本一→東海一→三重県一→伊賀市一伊賀市○○一みたいな感じですね。ざっくりと考えましたが、もっと細かく考えていってもいいかもしれません。こうすることで将来の予想図も一緒に描くことができます。

弱者の間は人手もなければ資金もありませんので、できるかぎり小さい商圏に絞るということが大切になります。

半径何キロなどで絞ってみるのもいいかもしれませんね。

②顧客

場所の次は顧客です。ここでの意味は万人受けを狙わないということです。弱者は万人受けを狙う必要はありません。ニッチ狙いです。

製造業などでは○○業界特化とか、○○製品特化でもいいでしょう。飲食店であれば和食屋さんよりは、とろろ料理専門店とかの方がいいでしょう。好き嫌いが分かれますが、それでいいんです。万人受けを狙うよりは、ニッチにそれが好きという人を狙う方がいいと思います。顧客(業界・業種)を絞ることが弱者には大切になってきます。

これも資源を集中するためです。とにかく、資源を集中させるということが創業企業にとって大切なこととなります。

③商品・サービス

そして、商品・サービスです。ここも絞ることが大事です。飲食店で考えるのが分かりやすいでしょう。ラーメン屋さんをやりたいと考えた時に、ラーメン全ての種類をするのではなく、どれかの味に絞ることが大切になります。

何度も言っていますが初めは1つに集中して、ノウハウを蓄積することが大事になります。ラーメン屋さんで考えても、とんこつラーメンだけに集中しているのと、様々な種類のラーメンをしているのでは、力の入れ具合が変わるでしょう。5種類あれば5分の1になってしまいます。

そこを1つに絞ることで、全ての資源を集中させることができるため、差別化を生みやすくなります。そこが弱者にとって、創業時にとって大切な戦略となってくるのです。

製造業で考えると必要な資金が全く変わるでしょう。様々なものを作ろうとおもうと、機械の種類も増えますし、工場の敷地面積も増えることになると資金だけでも、かなりの金額を用意しないといけなくなってしまいます。それだと創業時には持ちません。例えば、ネジ専門にするなど専門化して、様々な問題に対応できるような専門技術を持てるようになる方が大切だと思います。

このようにNO1の作りかたは絞ることです。徹底して絞れば、NO1を取りやすくなります。創業時はそれでいいのです。資金力の弱い創業時は特に、絞って資源を集中させることが大事になります。そしてNO1と認めてもらえることで、次のステップに進むことができるのです。

あなた自身の「場所」「誰」「なに」を絞ってみましょう。

初めのうちは、本当に売れるのか心配になるかもしれませんが、弱者が生き残っていくためには、覚悟を決めて自分自身が信じて絞った道を進むしかないのです。

そして、絞った中でNO1を作ることができれば、範囲を次のレベルに広げていきましょう。そうすることが、創業企業が生き残れる確率が高くなるのです。

まとめ

ここまでランチェスター戦略を創業企業に当てはめて説明してきました。

まとめると、

- 創業時は弱者の戦略をとる

- 局面(場所・誰・なに)を細分化(絞って)シェアNO1をめざす

- 資源を一極集中させる。特化して差別化を図る。

- 戦場を広げない。ニッチ市場から攻める。

- 強者の真似をしない。自分自身の道を行く。

このような感じになるのではないでしょうか。

創業時に大事なことは、ニッチ・差別化・集中ですね。この3つを覚えておいてください。

まずは、このコラムの中にもある3つ(場所・誰・なに)を絞って、NO1が取れそうなものを考えてみましょう。ランチェスター戦略は創業企業にとても当てはめやすい戦略だと思います。そして、とにかく考えかたがシンプルで分かりやすいです。

自分が勝てると思う分野を徹底的に絞って戦っていくだけですから。そして、いつかシェアNO1をとったときには、このコラムで解説した弱者の戦略から強者の戦略へと変わっていくことになります。今回は弱者の戦略しか説明していませんので、強者の戦略が気になる方はランチェスター戦略の本を読んでもらうのがいいでしょう。

ここまで今回と前回のコラムで戦略について解説してきました。次のコラムからは、実際の計画書の作成の方法に移っていきましょう。日本政策金融公庫が公表している創業計画書と私たちの事務所で使用している創業計画書の2つの作成方法を行おうと思っています。日本政策金融公庫の創業計画書は綺麗に纏められすぎているので、初めから取り掛かると書きにくく感じてしまうのではないかと思うからです。

次のコラムからは実践編という形で思ってもらっていいでしょう。

頭の中に描いてきたものを形にしていく作業になってきます。